创业学院

从副业到主业:3 个核心维度,判断你的创业项目是否值得 All In

2025-08-20 17:19:29

ChenTaoLu

阅读:84

从副业到主业:3 个核心维度,判断你的创业项目是否值得 All In

“我兼职做这个项目快一年了,现在每月能赚两万,比工资还高,要不要辞职全职做?”

这是很多创业者在 “副业阶段” 都会遇到的灵魂拷问。兼职创业像一场 “试婚”—— 你用较低的成本验证项目的可能性,却又被 “稳定收入” 的安全感牵绊。但全职创业不是 “收入超过工资” 这么简单,它更像一场 “裸奔”:你要独自面对市场的不确定性、现金流的压力,以及 “一旦失败就没回头路” 的风险。

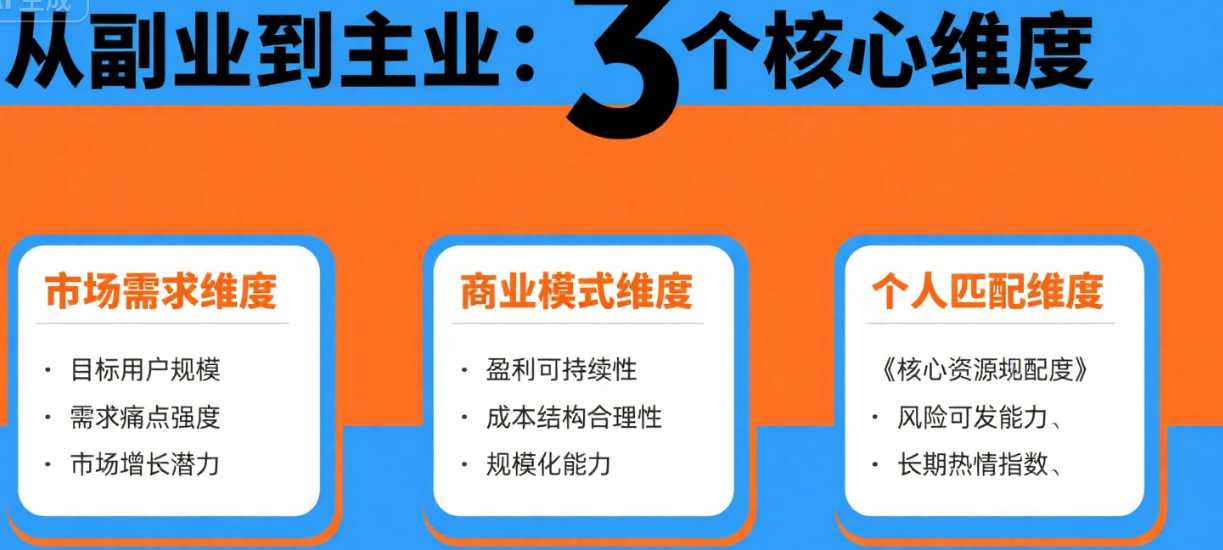

到底如何判断你的项目是否值得 All In?不是看一时的收益,而是要从「市场反馈」「自身状态」「风险承受力」三个核心维度,做一次理性的 “体检”。

维度一:市场用脚投票了吗?别把 “自嗨” 当需求

兼职阶段最珍贵的价值,是 “市场试错期”。判断项目是否能全职,首先要看的不是 “你觉得好不好”,而是 “市场是否真的需要”。

1. 真实付费用户是否形成 “闭环”?

兼职时,你可能靠朋友捧场、低价促销获得了第一批客户,但这不算 “市场认可”。真正的验证是:陌生人是否愿意为你的产品 / 服务付费?他们付费的原因是 “便宜”,还是 “你的价值不可替代”?

比如有人兼职做 “职场课程”,一开始靠朋友圈转发卖了 500 份,但大多是亲友支持,课程结束后几乎没有复购和转介绍。这时候哪怕月入过万,也可能是 “虚假繁荣”—— 因为真实市场并没有为你的价值买单。

反之,一个兼职做 “社区团购” 的创业者,最初只是帮邻居团购水果,后来发现宝妈们总抱怨 “没时间给孩子做辅食”,于是增加了 “半成品辅食套餐”。三个月后,辅食套餐的复购率达到 60%,甚至有其他社区的人主动加微信求加入 —— 这才是市场用脚投票的信号:用户不仅需要,还愿意持续为你付费。

2. 需求是 “刚需” 还是 “伪需求”?

有些项目在兼职阶段能赚钱,是因为 “小众场景的短期红利”,但未必是长期刚需。比如疫情期间,有人兼职做 “居家健身直播”,靠流量红利赚了一笔,但疫情结束后,用户更愿意去健身房,项目收入断崖式下跌。

判断刚需的核心是:如果你的产品消失了,用户会不会 “难受”?他们有没有替代方案? 比如外卖平台解决的是 “懒人的吃饭问题”,即使有无数竞品,用户依然需要 “快速送餐” 的服务 —— 这就是刚需。但 “宠物汉服定制” 可能只是小众爱好者的一时新鲜,需求不够稳定,很难支撑全职投入。

3. 增长是 “线性” 还是 “指数级”?

兼职阶段的收入增长,要区分 “体力驱动” 和 “模式驱动”。比如你兼职做自媒体,靠每天写一篇文章赚广告费,收入随 “投入时间” 线性增长 —— 这种模式即使全职,你的收入天花板也只是 “把 24 小时填满”。

但如果你的项目能形成 “复利效应”,比如做知识付费,一次录制课程可以反复售卖;做 SaaS 工具,用户付费后你几乎不用额外投入 —— 这种 “模式驱动” 的增长,才值得你 All In。因为全职后,你可以把精力放在 “放大模式” 上,而不是 “重复卖体力”。

维度二:你和项目 “适配” 吗?别让热情败给现实

全职创业的本质,是 “和项目结婚”。哪怕市场再好,如果你和项目 “性格不合”,最终也会走向 “离婚”。

1. 你对项目的 “热情” 是 “享受过程” 还是 “只想要结果”?

有人兼职做烘焙,觉得 “看到别人吃自己做的蛋糕很开心”,哪怕熬夜赶订单也不觉得累 —— 这种 “享受过程” 的热情,能支撑你度过创业中的琐碎和挫败。但如果你的热情仅仅是 “想靠这个赚大钱”,那当你遇到 “客户投诉”“供应链出问题” 时,很容易被负面情绪击垮。

创业的真相是:90% 的时间都在解决问题,只有 10% 的时间能享受成果。判断你是否适合全职,不妨问自己:“如果这个项目未来半年不赚钱,我还愿意每天花 12 小时在上面吗?”

2. 你的能力 “补位” 了吗?别用短板对抗市场

兼职时,你可以靠 “单点优势” 赚钱:比如你文案写得好,兼职做文案代运营就能存活。但全职后,你需要面对 “全链路能力” 的考验 —— 流量、转化、供应链、团队管理…… 任何一个短板都可能让项目崩盘。

比如一个兼职做 “手工皮具” 的创业者,设计能力很强,但不懂线上运营,全靠线下市集卖货。兼职时靠 “手艺好” 能赚点钱,但全职后,他必须学会拍短视频、做电商,否则客源会很快枯竭。

判断能力是否适配的关键是:你的核心优势是否能支撑项目的 “关键环节”?短板是否有办法补上(比如找合伙人、外包)? 如果你既不懂流量,又找不到懂流量的人,却想做一个 “依赖流量的项目”,全职大概率是自讨苦吃。

维度三:你准备好 “裸奔” 了吗?风险承受力比野心更重要

全职创业的本质是 “用确定性的成本,换不确定性的收益”。很多人只看到 “成功后的风光”,却忽略了 “失败后的代价”。

1. 你的 “安全垫” 够厚吗?

至少 6-12 个月的 “生存储备金”,是全职创业的底线。这笔钱不仅要覆盖你的生活开支,还要包括项目的运营成本(比如房租、库存、推广费)。

有人算过一笔账:如果每月生活开支 1 万,项目运营成本 2 万,那你至少需要储备(1+2)×12=36 万。这笔钱不是 “让你赚钱”,而是 “让你在不赚钱的时候,还能活着看到明天的太阳”。

更重要的是,这笔钱必须是 “闲钱”—— 不能是房贷、车贷,也不能是借亲戚朋友的钱。否则,一旦项目短期不盈利,你会被债务压得喘不过气,最终被迫放弃。

2. 你有 “退路” 吗?

“破釜沉舟” 听起来很励志,但创业路上 90% 的人都需要 “退路”。这个退路不是 “失败了就回去上班”(事实上,长期创业后再回归职场,适应成本很高),而是 “即使项目失败,你的能力是否能迁移?”

比如你兼职做 “私域运营”,全职后即使项目没做成,你积累的用户运营、社群管理能力,依然能帮你找到相关的工作;但如果你的项目是 “开一家小众风格的实体店”,一旦失败,你的经验很难迁移到其他领域 —— 这种 “退路为零” 的项目,全职前一定要慎之又慎。

3. 你的 “家庭支持系统” 稳吗?

创业从来不是一个人的事。如果你已婚,家人是否能接受 “未来 1-2 年家庭收入不稳定”?如果有孩子,是否有人分担育儿压力?这些 “隐形压力” 往往比项目本身更能压垮创业者。

见过太多创业者,项目本身有潜力,却因为配偶的不理解、父母的反对,在焦虑中频频决策失误。所谓 “家庭支持”,不是让家人盲目鼓励,而是一起接受 “创业有风险” 的现实,做好 “共担压力” 的准备。

最后:All In 的本质,是 “理性的冒险”

判断一个项目是否值得全职,从来不是靠 “热血” 或 “直觉”,而是三个问题的答案是否统一:

市场是否真的需要它?(需求真实)

你是否愿意为它投入全部热情和能力?(自身匹配)

你是否有能力承担它失败的风险?(风险可控)

如果三个答案都是 “是”,那全职创业对你而言,不是 “赌博”,而是 “顺势而为”;如果有一个答案是否定的,不妨再用兼职的身份多走一段路 —— 毕竟,创业的终极目标不是 “辞职”,而是 “做成一件有价值的事”。

慢慢来,反而更快。

百度热点

百度热点

抖音热榜

抖音热榜

新浪微博

新浪微博

今日头条

今日头条

腾讯新闻

腾讯新闻

知乎热搜

知乎热搜

36氪

36氪

雪球网

雪球网