当某电商平台用户小王第 5 次收到 “根据您的浏览记录推荐” 的同款运动鞋推送时,他果断点击了 “不再显示”—— 这个场景正在国内消费市场每天上演数百万次。品牌方陷入两难:一方面,个性化营销是提升忠诚度的利器,天猫数据显示,精准推荐能使客户复购率提升 40%;另一方面,过度的数据采集与重复推送引发的疲劳感,正让 38% 的用户开始屏蔽品牌信息(《2025 年中国消费者数据态度报告》)。如何在 “精准” 与 “侵扰” 之间找到平衡点,成为营销人员争夺品牌忠诚度的关键战役。

一、个性化的双刃剑:从 “贴心” 到 “越界” 的红线

个性化营销的初心是通过数据洞察满足个体需求,但越界的数据采集往往适得其反。某美妆品牌为打造 “千人千面” 的护肤方案,要求用户填写包含肤质、作息甚至生理期的 28 项详细信息,还需授权访问医疗健康类 APP 数据。尽管其 AI 推荐的产品匹配度高达 82%,但用户注册完成率不足 15%,许多人在填写到第 10 项时就选择放弃。品牌营销总监在复盘时坦言:“我们错误地认为数据越多越精准,却忽视了用户对隐私边界的敏感。”

更棘手的是 “精准疲劳” 现象。某连锁咖啡品牌通过会员系统分析消费习惯,向用户推送定制优惠券,初期效果显着,客单价提升 25%。但当系统每 3 天就推送一次 “您常点的拿铁有折扣” 时,用户核销率从 30% 跌至 8%,会员退订量半年内增长 3 倍。用户调研显示,67% 的受访者抱怨 “这些推荐让我感觉被监视,而非被理解”。个性化一旦变成机械重复,反而会稀释品牌温度。

二、数据减负:在 “够用” 与 “冗余” 间做减法

聪明的品牌正在用 “数据极简主义” 破解疲劳困境。美团外卖在 2024 年推出的 “轻推荐” 模式颇具代表性:仅基于用户最近 3 次点餐记录和地理位置推荐,不追踪浏览轨迹,不关联社交数据。虽然推荐维度减少 60%,但用户点击率反而提升 18%,“感觉更自在” 的好评率达 73%。这种 “少即是多” 的逻辑,契合了当代消费者对 “被适度关注” 的需求。

国内运动品牌李宁的做法更具突破性。其会员系统主动隐藏 30% 的历史消费数据,仅保留最近半年的核心偏好,且每季度让用户自主更新兴趣标签。数据显示,这种 “半遗忘” 机制使会员活跃度提升 22%,新品首发的参与度增长 50%。品牌负责人解释:“我们承认数据会过时,用户会变,强行用旧数据定义现在的他们,本身就是不尊重。”

三、信任重建:用 “透明化” 换取忠诚度

当某母婴品牌在 APP 弹窗中清晰标注 “本次推荐基于您购买过的 3 款纸尿裤数据,点击可查看并修改分析逻辑” 时,用户抵触情绪下降 45%。这种数据透明化操作,正在成为重建信任的有效途径。《2025 年数据伦理白皮书》指出,主动披露数据用途的品牌,用户忠诚度比不披露的高 2.3 倍。

银泰百货的 “数据授权超市” 模式堪称典范:用户可在会员中心自主选择 “允许分析的消费品类”“推荐频率上限” 甚至 “可接受的营销时段”。例如,妈妈群体可设置 “仅分析童装数据,每周推荐不超过 2 次”。实施一年后,其精准营销的转化率提升 37%,而用户投诉量下降 68%。某用户在调研中说:“当我能掌控数据怎么用,就不会反感品牌的推荐了。”

四、情感突围:超越数据的温度连接

真正的品牌忠诚,往往诞生于数据之外的情感共鸣。某老字号糕点品牌在推送会员生日福利时,没有机械地推荐 “您常买的桃酥”,而是附上一段手写信风格的文案:“记得您上次买糕点是给父亲祝寿,这次为您准备了低糖款,适合长辈分享。” 这种结合人文关怀的个性化,使生日当月复购率提升 55%,远超单纯的折扣推送。

瑞幸咖啡的 “非数据化惊喜” 更显巧思。对于连续 3 个月点美式咖啡的用户,系统会随机赠送 “隐藏款 dirty 咖啡” 试喝券,附言 “猜你或许想换个口味”。这种跳出数据模型的 “意外关怀”,带来的社交分享量是普通推荐的 10 倍,许多用户在小红书晒单时称 “被品牌记住的感觉真好”。这说明,当个性化褪去计算的冰冷,注入人文的温度,才能真正触达用户内心。

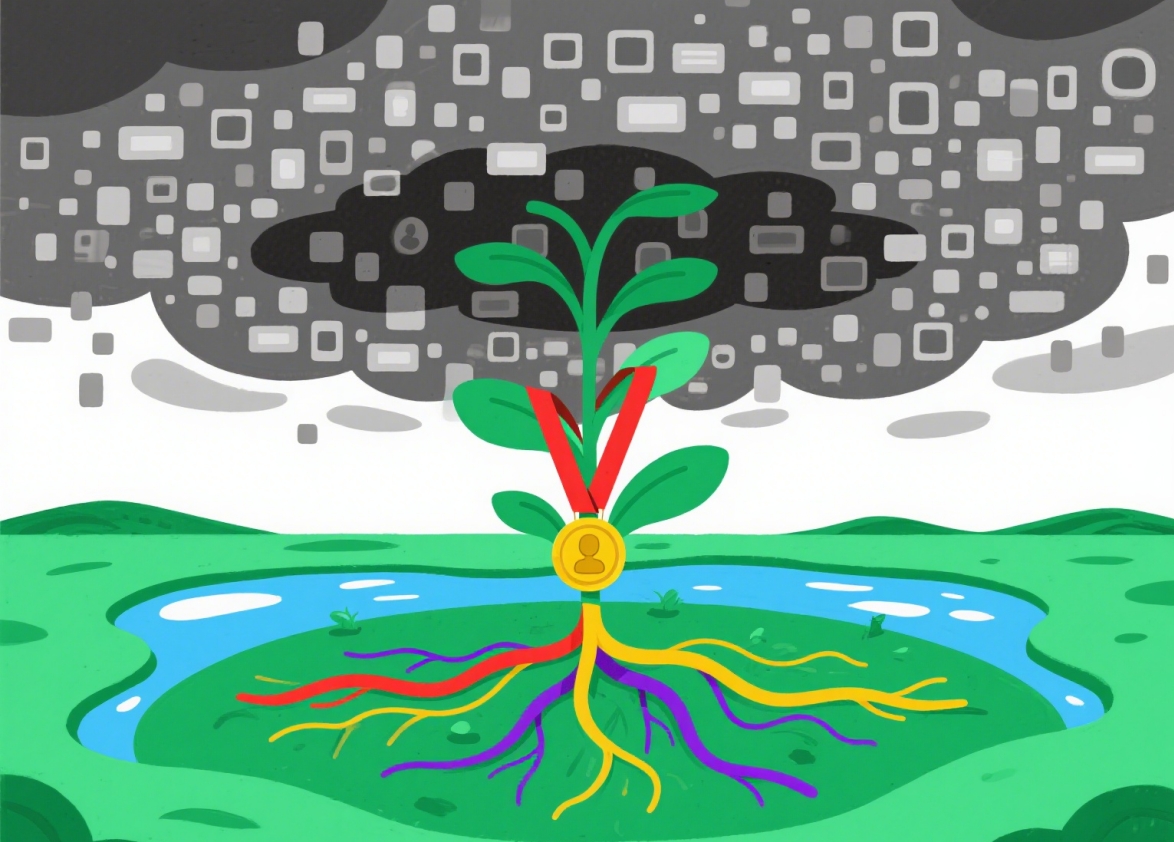

在数据驱动的营销时代,品牌忠诚度的争夺已从 “谁掌握更多数据” 转向 “谁更懂尊重数据”。那些能在精准与隐私间找到平衡点,在算法与人性间搭建桥梁的品牌,才能穿越数据疲劳的迷雾,与用户建立持久的情感连接。正如某营销专家所言:“最好的个性化,是让用户感觉‘你懂我’,而不是‘你监视我’—— 这一字之差,就是忠诚与疏离的分界。”

百度热点

百度热点

抖音热榜

抖音热榜

新浪微博

新浪微博

今日头条

今日头条

腾讯新闻

腾讯新闻

知乎热搜

知乎热搜

36氪

36氪

雪球网

雪球网