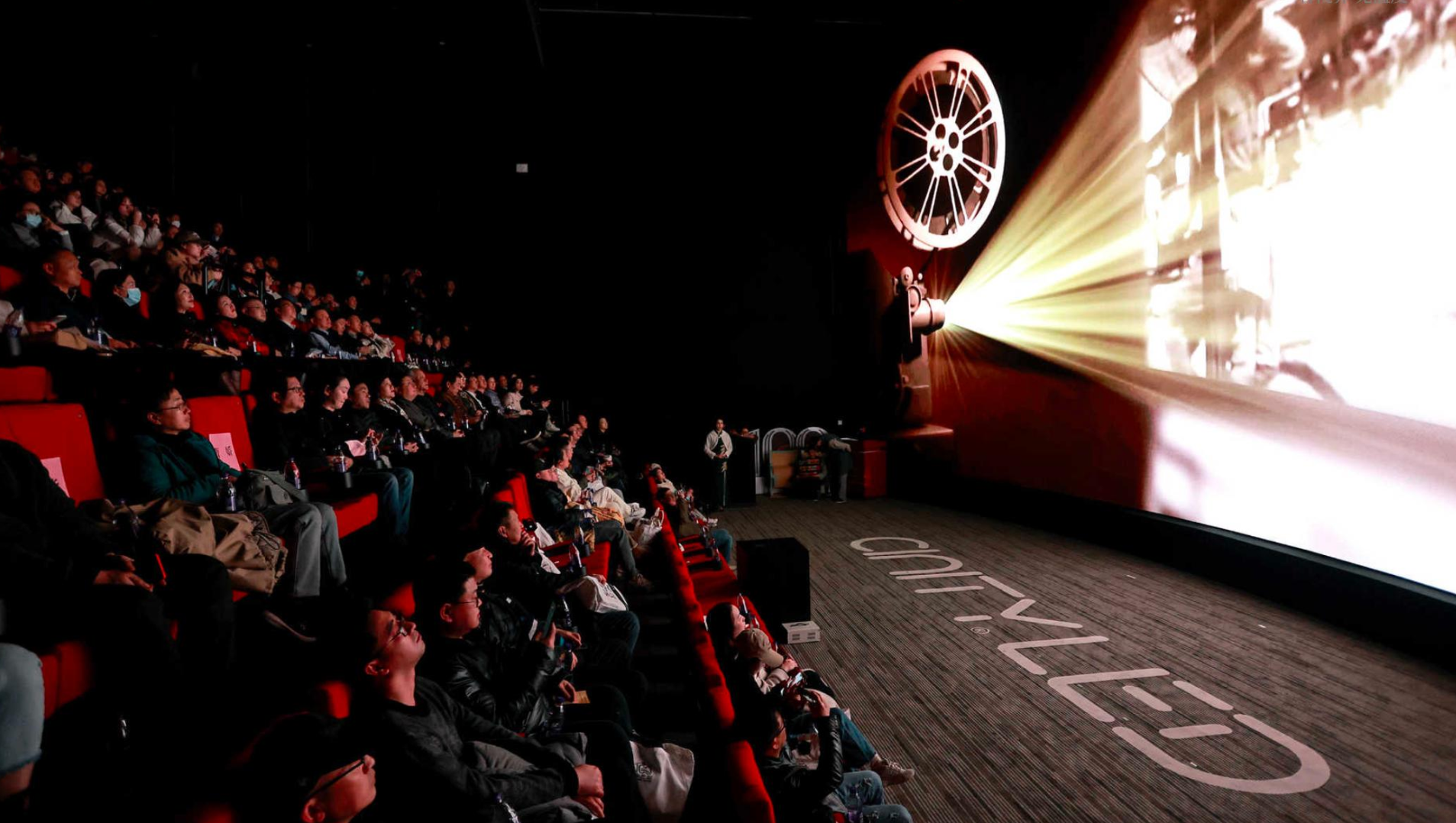

说句实在话,现在进电影院的人,明显和五年前不一样了。

你有多久没买过一张电影票?一年看几部?还是说,看是没看,但各种剪辑、解说、reaction早就让你把关键剧情都摸透了?——对,很多年轻人已经习惯了“云观影”。用一句老梗来说:影评比电影还好看。

所以问题来了:年轻人是不是正在抛弃电影院?

以前看电影是年轻人的“线下必修课”。周末、节日,和朋友约个影院,看完还能顺便逛街吃饭。

但现在,短视频、手游、短剧占满了碎片时间,去电影院看两个小时完整电影,反而成了一种奢侈。

有趣的是,另一头,中年观众却悄悄填补了空白。

2025年暑期档,40岁以上观众占比21.5%,而2021年才10%。这可不是小幅度波动。

年轻人份额没消失,但人群结构确实在变化。

这背后其实是个提醒:观众口味越来越挑剔了,大导演+大明星那一套,不灵了。比如陈可辛、姜文的大片,排场很大,但没能打动人心;反倒是《浪浪山小妖怪》这种成本不高的小片子,直接戳中打工人心巴。

说白了:时代变了,电影也得变。

谁能想到,2025年最火的电影,不是科幻,不是古装,而是《哪咤2》。

上映前谁敢预测它能冲到154亿?结果一票难求,网友们甚至自称“精神股东”,每天盯实时票房数据,活脱脱成了一个百亿大项目的股东大会。

《哪咤2》的意义不只是票房神话,它把“动画=低龄”的老印象彻底打碎了。国产动画,能靠文化共鸣、情感共鸣拿下全年龄观众。这直接点燃了投资人热情——只要票房起来,资本立刻跟进。

于是,暑期档就出现了《聊斋:兰若寺》《罗小黑战记2》《浪浪山小妖怪》这些作品。光线传媒更是直接喊出“全员动画公司”。听起来有点夸张,但人家年报里真的是一堆动画项目在排队。

不过,别忘了观众越来越不好煳弄。视觉、叙事,哪怕一点点套路感,都可能被吐槽“老掉牙”。这一代人是伴随多媒体长大的,对“爽点”的需求高得惊人。动画片火爆不是巧合,而是顺势而为。

你发现没?这两年最让人共情的,往往不是宏大叙事,而是“打工人电影”。

《年会不能停!》里看着熟悉的社畜场景笑中带泪。

《长安的荔枝》把“送荔枝”拍成一场职场大项目。

《浪浪山小妖怪》里四小妖拼命打工,居然能让现代观众代入感拉满。

马伯庸在谈《长安的荔枝》时说,他当年是“多线程牛马”,看到“一骑红尘妃子笑”,第一反应居然是:这项目要多少预算?要写多少份可行性报告?你看,这不就是打工人的精神联通吗?

相比之下,工业大片、宏大科幻,越来越难撑起票房。《东极岛》投了5.7亿,暑期档却只排到第11位,亏损几乎板上钉钉。观众没兴趣,你再砸钱也白搭。

所以说,现在电影院能打动观众的,不再是特效,而是能不能让人笑着流泪,骂着点头。

电影市场的大环境,还在走“触底反弹”的曲线。疫情后的几年,总票房忽上忽下,2025年的目标是冲击500亿。说实话,要回到2019年的642亿峰值,还差一部《哪咤2》。

但更大的变化,其实在观众心态。

2024年电影圈的热词是“抽象”,2025年变成“邪修”。听起来有点中二,但背后逻辑就是:年轻人想“有趣地消解每天的无趣”。宏大叙事?成功学?不想看了。我要的是能让我片刻逃离现实的小快乐。

这种趋势决定了,未来电影一定会越来越分众、越来越圈层化。大制作当然还会有,但想抓住人心,还得会讲小人物、小情绪。

电影院不会消失,但进影院的理由在变。

以前是“社交刚需”,现在更像是一种“情绪消费”。

年轻人可能会继续精打细算:值得才去,不值得就刷短视频看解说。

中年观众会越来越多,他们需要影院这种“沉浸式空间”。

而创作者们,要么提供极致的工业大片体验,要么提供贴心的打工人共鸣——否则,很容易被一句“算了,等资源吧”判死刑。

电影130年了,它从来没停过变化。今天的我们,既是观众,也是参与者。电影院会不会越来越空?这事没人敢打包票。

但可以肯定:电影要活下去,就必须找到能让不同人群掏钱走进影院的理由。

百度热点

百度热点

抖音热榜

抖音热榜

新浪微博

新浪微博

今日头条

今日头条

腾讯新闻

腾讯新闻

知乎热搜

知乎热搜

36氪

36氪

雪球网

雪球网