股价今年飙升超255%,市值重新站上400亿港元,美图(1357.HK)这家曾被资本边缘化的老牌影像公司,正以“AI公司”的姿态重返舞台中央。

在AIGC浪潮中,不少企业还在烧钱赌未来,而美图却已经端出了一份实实在在的成绩单:半年净赚近4亿元,付费用户突破1500万。它不只是追逐AI概念,而是实打实把AI变成了营收和利润。

这并不是一次技术豪赌的胜利。相反,美图吃过教训——42亿元的沉没成本,让公司明白不必盲目投入底层大模型,而是要依托17年来积累的2.8亿月活和对影像美学的理解,把AI快速落地到用户最需要的场景里。正如创始人吴欣鸿所说,美图的产品如今AI渗透率已高达90%。

但任何“先发优势”都可能转瞬即逝。Adobe、Canva等国际巨头正大举进场,国内大厂也在密集推出AIGC应用。美图要面临的,是如何把短期的“流量红利”沉淀为长期的用户习惯,从“爆款工具”进化为真正的生产力平台。否则,它的重生故事可能只是一阵浪潮,而不是新的时代开端。

8月18日,美图发布2025年中期财报:上半年营收18亿元,同比增长12.3%;归母净利润3.97亿元,同比增长30.8%;经调整净利润则同比大增71.3%。

亮点依旧在影像与设计业务——收入13.5亿元,同比增长45.2%,是公司最核心的增长引擎。相反,曾被寄予厚望的美业解决方案大幅收缩近九成。管理层直言,这是主动为之,目的就是集中火力做影像主业。

订阅用户的爆发,是业绩增长的根本。截止6月底,美图订阅用户数达到1540万,同比大增42%,渗透率提升至5.5%。生成式AI解决了过去用户在影像处理上的“痛点”,极大提升了他们的付费意愿。

值得注意的是,美图正在从单纯的“生活类影像产品”(如美颜相机、美图秀秀),逐步向“生产力类工具”(如美图设计室、开拍)转型。虽然目前生产力类订阅用户仅180万,但增长潜力巨大,特别是在海外市场,用户数同比增长超过90%。

这也解释了美图毛利率的快速提升:高毛利率的影像设计业务比重提升,低毛利率的美业业务缩减,今年上半年毛利率升至73.6%。换句话说,美图终于把重心放回了最有价值的地方。

回顾过去,美图并非没有走过弯路。2013到2018年,它尝试硬件、社交、电商等多元化布局,却没有一条跑通,反而陷入亏损泥潭。

真正的转折点出现在2019年,美图大刀阔斧砍掉非核心业务,回归影像主业,拥抱订阅模式。到了2022年,美图开始系统性押注AIGC,逐步形成AI图像、AI视频、AI设计的产品矩阵。

吴欣鸿在复盘时总结过“烧掉42亿换来的三点体会”:战略要与能力匹配、资源不能随便消耗、必须构建核心竞争力。正是这三点,让美图坚定了“订阅+影像”的商业模式,而不是再去追逐广告、电商、游戏这些自己并不擅长的赛道。

如今,美图的主要收入几乎都来自影像与设计产品。更关键的是,在全球范围内,生产力场景的天花板远高于生活类产品。根据Adobe预测,2027年图像生产力市场规模可达910亿美元,是生活场景的十倍以上。吴欣鸿直言,美图希望未来来自生产力产品的收入能超过一半,这一天“不会太远”。

与巨头共舞,还是被边缘化?

AI应用的爆发,让影像赛道迅速拥挤。妙鸭相机的短暂走红,证明了用户有强烈的付费意愿,但也说明仅靠“新鲜感”不足以形成壁垒。

美图的优势在于三点:

1、渠道:2.8亿月活的用户底盘,是任何新创公司难以复制的壁垒;

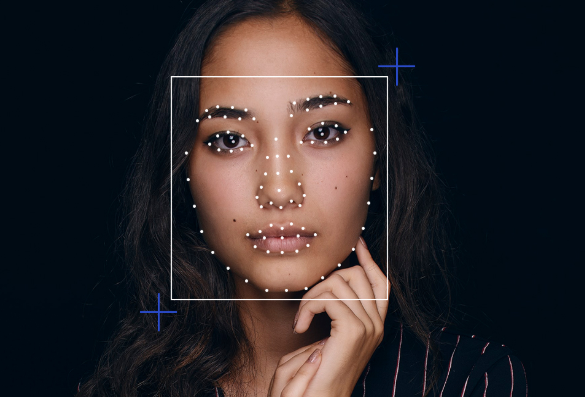

2、美学积累:17年的影像审美沉淀,让AI功能更“懂用户”;

3、工程落地能力:不盲目做底层模型,而是采用“模型容器”策略——结合开源模型、第三方API、自研垂直模型快速应用。

换句话说,美图并不试图与通用大模型厂商正面对抗,而是选择“借力打力”,把资源集中在应用层和交互创新上。

但未来的挑战仍然严峻。随着巨头持续加码,美图必须证明自己不仅能不断推出爆款,更能让产品融入用户的工作流,成为影像生产力的“标配”。如果做不到,它依旧可能会被更大生态的产品所替代。

美图的故事,既是中国互联网企业的一次“二次创业”,也是AI浪潮下应用公司的一个缩影。

它的重生,不仅仅依靠“AI热潮”,更在于及时的战略转型:砍掉盲目扩张的包袱,回归主业,并用AI增强产品力和商业模式。

未来的美图能否冲击千亿市值,关键在于能否把影像类AI工具真正做成生产力平台。如果它能成功,美图不仅是“靠AI翻身的公司”,更可能成为AIGC应用时代的代表性企业之一。

否则,它的400亿市值,或许依然只是周期性红利的回光返照。

百度热点

百度热点

抖音热榜

抖音热榜

新浪微博

新浪微博

今日头条

今日头条

腾讯新闻

腾讯新闻

知乎热搜

知乎热搜

36氪

36氪

雪球网

雪球网